HDD PATA/IDEドライブの接続

概要

ハードディスクのPATAはパラレルATAと呼ばれる古い通信方式です。EIDE/IDE/Ultra ATA/ATA133/ATA100/ATA66/ATA33などがこのタイプになります。

SATAには接続することができません。IDE→SATA変換アダプタを使用した場合は相性によりHDDが認識できない場合があります。IDEドライブを接続するコネクタを増やしたい場合はIDE増設インターフェースを使うことをお勧めします。

設定と取り付け

マスター/スレーブの設定

IDE は 1本のケーブルに2台の機器を接続 できます。必ず、どちらに接続するか決めた上で、ハードディスクの ジャンパピン を目的の設定に合わせてください。

IDEケーブル は 先端が1台目 Master(マスター)となり、 中間が2台目 Slave(スレーブ)となります。 ジャンパピンを適切に設定しないと認識されません 。

ジャンパピン設定について

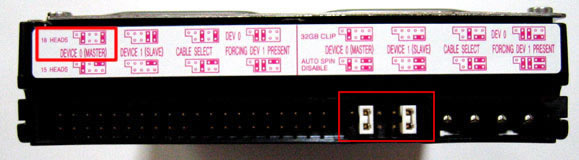

設定が複数ある場合、通常は 16EADS の Master または Slave に設定します。

かなり古いPCでコンピューターが32GBの容量を上限すると場合、 32GB CLIP の Master または Slave に設定します。

MasterまたはSlaveはケーブルの接続場所もそろえる必要があります。 CABLE SELECT に設定することでケーブルの接続場所で自動認識させることもできます。ただし、この場合は不具合が生じる場合があります。

設定例

日立や旧IBMのハードディスクでは間を開けて端同士にジャンパをはめ込むとマスター(1台目)になります。マスターでは、ケーブルの先端側のコネクタを接続します。コネクタは向きにご注意ください。出っ張りがあるのが上側です。ケーブルは長い方または色の違うコネクタがマザーボード側になります。

ジャンパはピンセット等を使って外します。ジャンパの外側の溝に引っかけると滑らずに外しやすいです。ジャンパの種類によっては溝がないタイプもあるかもしれません。ピンセットの種類によっては内側のに2本の穴に差し込んで引っ張りやすい場合もあります。

スレーブ(2台目)では右側に並んではめ込みます。ケーブルは中間のコネクタを接続します。ハードディスクとケーブルの設定が合っていれば、マスターを接続せずにスレーブだけ接続しても問題なく動作します。

ジャンパの差し込みは指で可能です。

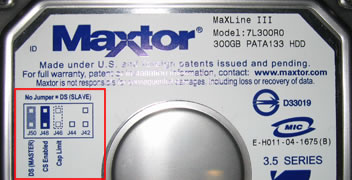

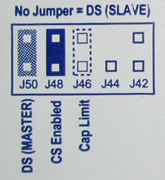

このようにHDD表面に記載されている場合もあります。この場合は

DS

(J50)でマスターに、DSにジャンパを接続しなければスレーブになります。

これでマスター設定です。

取り付け

IDEケーブルはフラットケーブル(薄く平べったい)ではケース内部の空調が悪くなり、熱が逃げにくくなりますので、 束ねられたケーブルを使った方が安心 です。

上がIDEケーブル、下がSATAケーブル。右は細く束ねられたIDEのラウンドケーブル。

ラウンドケーブルは、フラットタイプに比べて取り回しがしやすい。

IDEのケーブルコネクタ。逆挿し防止用の出っ張りが無いこともあるので取り付けに注意してください。出っ張りが上側になります。

タワーケースではHDDは取り付け位置がケースの下側、CD/DVDドライブなどは上側になるため、異なるケーブルで接続するのが一般的です。新しいパソコンではEIDEの接続は1本しかできないことがあります。(EIDEを減らして代わりにSATAを増やしている)

どうしても、1本のケーブルで接続したいときは、5インチベイドライブをできるだけ下に取り付けるか、ハードディスクを5インチベイに取り付けます。

あまり長いケーブルを使用するとハードディスクの高速通信ではエラーが起こりやすくなるためおすすめしません。

トラブル こんなときは

32GBしか認識されない

ジャンパが32GBの制限モードに設定されていませんか?

これは32GBに制限しないとハードディスクが使用できない場合に設定するものです。よほど古いPCでなければこの制限には当たりません。

認識できない/動作に不具合が生じる

マスターとスレーブ設定は合っていますか?

コネクタを一度抜き、差し込みし直してみましょう。

BIOSで認識されていて、Windowsで不具合が生じる場合はコントロールパネルのでデバイスマネーを開き、IDE関係のドライバを一度削除して、再起動して再認識させてみましょう。

BIOSで認識されない場合は故障(初期不良)の可能性があります。

速度が遅い

古いIDEケーブルはATA66やATA33までしか対応していない場合があります。その場合、ATA100/ATA133のHDDでも、速度がATA66やATA33の性能しか発揮できません。

また、OSの設定がATA66以下になっている場合があります。

約137GBしか使用できない

古いPCで発生する

BigDrive

(

137GBの壁

)問題です。BigDriveに対応したインターフェース(拡張ATAカード)をPCIバスに増設して、そちらに接続することで解決されます。

BigDriveに対応していないATAポートに接続して使用したい場合は、予め1つのパーティションが137GB以下になるように区切ってフォーマットしておくと使用可能になります。

- 詳しくは 容量の壁とBigDrive問題

- [Back] HDD ハードディスクの取り付け